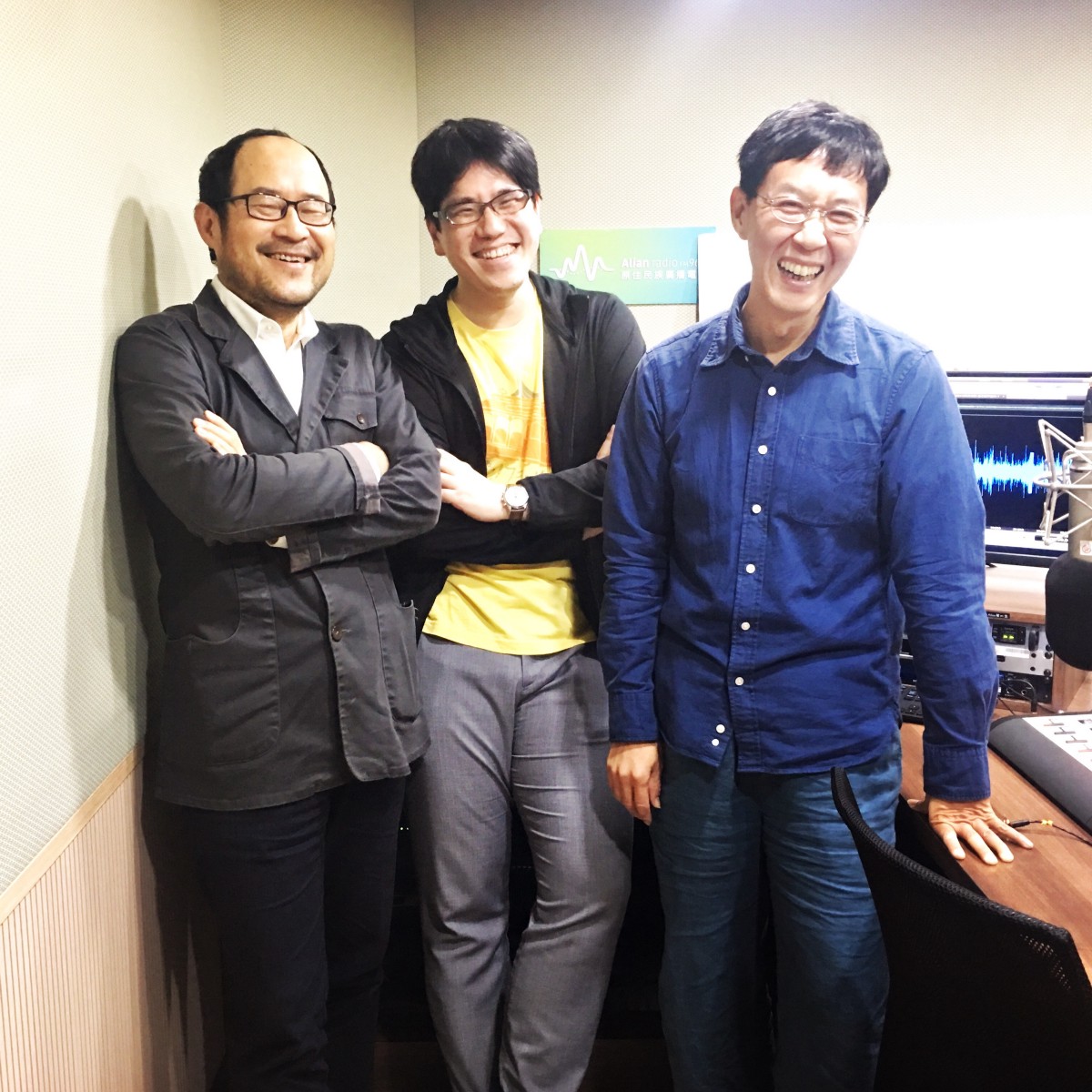

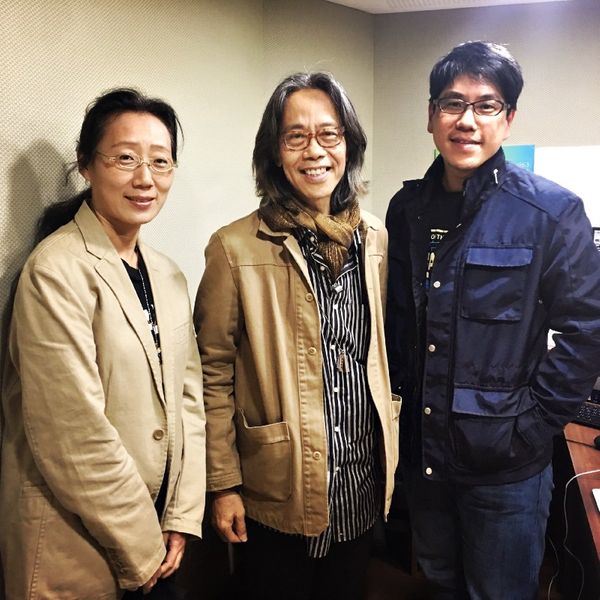

專訪DJ小樹

去年十月,初次邀DJ小樹 Tree Chen 來上節目,請他介紹新銳台灣獨立音樂,果真沒有讓我們失望。那時候我就決定,每隔一段時間就要找他來上節目,更新一下台灣獨立音樂最前線的進度。這麼說吧,我和當下台灣獨立樂壇時新風潮的接軌,大抵都靠小樹了。

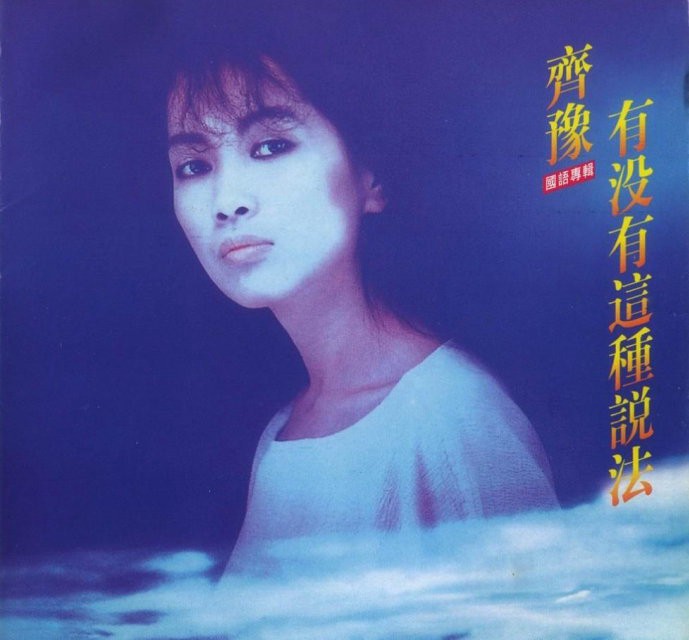

這期節目不只介紹了十多首台灣新銳音樂人生毛帶角的作品,也順帶宣傳剛剛開跑的「活屋十講」系列活動。就我看,這是一個大規模的,企圖重建當代台灣流行音樂論述的嘗試,而從剛剛辦完的第一場視之,成果應該會很可觀。(揭露:下一場「活屋十講」就是昏鴉樂團要和我本人對談啦,歡迎踢館吐槽)

最後借用一下去年寫的幾段文字,現在仍然適用:

認識小樹也有十幾年了,曾經一起坐在

繼續閱讀