濁水溪公社小柯(柯仁堅)談《亞洲衝擊》與搖滾人生30年

小柯在這集節目正式宣布了重大消息:2019年濁水溪公社成團三十周年,他們會發行第十張專輯,之後,濁團將在2020年正式解散。小柯說:他對這個社會,已經沒有什麼話要說了。

這並不是衝動或出於無奈的決定。事實上早在2010年濁團二十周年的時候,小柯就有了這樣的打算:他在腦海中規劃了幾張專輯,一步步把想講的都講完,然後告別。目前看起來,一切都跟著他的規劃走。從《鬼島社會檔案》(2012)、《鄉土.人民.勃魯斯》(2014)到《亞洲衝擊》(2017),濁團的野心和氣魄都愈來愈大,一路聽到新專輯的終曲「永遠存在的台灣」壯闊的尾奏,眼前倏然浮現玉山主峰的雲海……在這之後,一時確實也說不出什麼了。

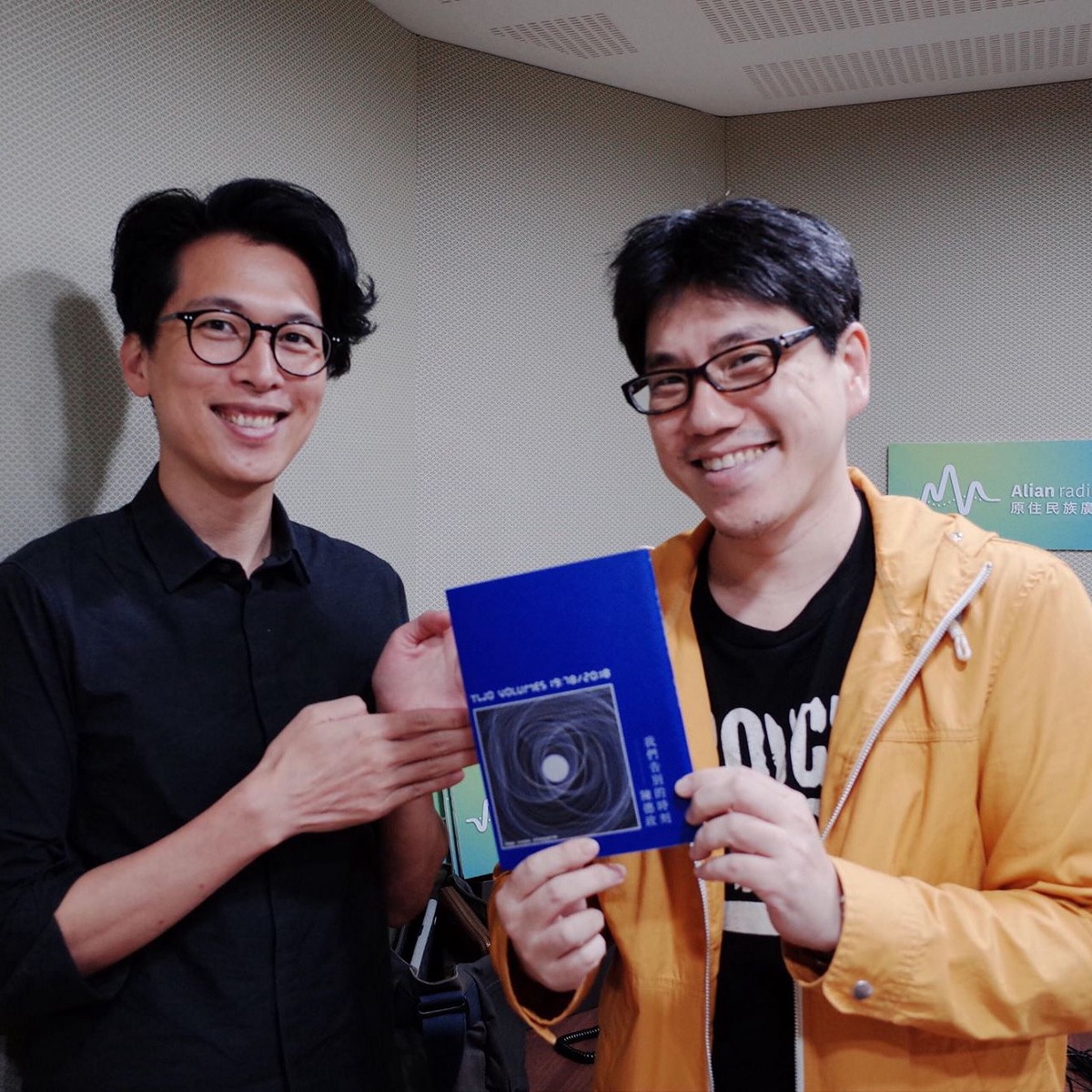

小柯

繼續閱讀